Poliambulatorio Mk Medical Roma

Esami Diagnostici

Prenota online i tuoi esami diagnostici a Roma

Campo Visivo Computerizzato

L’esame del campo visivo computerizzato (spesso abbreviato in CVC), noto anche come perimetria computerizzata, è un esame diagnostico fondamentale in oculistica che permette di mappare la sensibilità visiva in diverse aree del campo visivo dell’occhio.

Che cos’è il Campo Visivo?

Il campo visivo è la porzione di spazio che l’occhio è in grado di percepire mantenendo lo sguardo fisso in un punto centrale, senza compiere movimenti di ricerca. È un’area molto estesa: si estende per circa 90∘ temporalmente (verso le tempie), 60∘ nasalmente, 50∘ superiormente e 70∘ inferiormente. Al suo interno è presente un’area di insensibilità fisiologica, il cosiddetto punto cieco (o macchia cieca), che corrisponde alla proiezione del disco ottico (il punto di emergenza del nervo ottico) sulla retina, dove non sono presenti fotorecettori.

Come si svolge l’esame?

L’esame viene eseguito separatamente per ciascun occhio, utilizzando uno strumento chiamato campimetro o perimetro.

Il paziente appoggia mento e fronte sullo strumento e fissa con l’occhio in esame una mira luminosa centrale (il punto di fissazione).

All’interno della cupola dello strumento, vengono proiettati in successione e in diverse posizioni degli stimoli luminosi (chiamati mire) di diversa intensità e grandezza.

Ogni volta che il paziente percepisce una di queste luci, deve premere un apposito pulsante.

Il computer registra le risposte e, tramite un sofisticato software, elabora una mappa dettagliata della sensibilità retinica. In pratica, si valuta la minima intensità luminosa che il paziente riesce a percepire in ogni specifico punto testato.

Risultati e Utilità

I dati raccolti vengono rappresentati come una mappa grafica che mostra i livelli di sensibilità (in unità di misura chiamate decibel, dB) nelle diverse aree del campo visivo. Valori di sensibilità ridotti o la presenza di aree non percepite (chiamate scotomi) indicano un deficit visivo.

Il CVC è un esame essenziale per:

Diagnosi e monitoraggio del Glaucoma: È la patologia in cui l’esame è più cruciale. Il glaucoma è una neuropatia ottica degenerativa che danneggia progressivamente il nervo ottico, portando a una caratteristica perdita del campo visivo, inizialmente periferica.

Malattie della retina: Utile nella valutazione di patologie come la retinopatia diabetica o la retinite pigmentosa.

Malattie del nervo ottico: Per valutare neuriti ottiche o atrofie del nervo ottico.

Patologie neurologiche: Può rilevare alterazioni del campo visivo dovute a lesioni (tumori, ictus) che interessano le vie visive centrali (dal chiasma ottico alla corteccia cerebrale).

L’accuratezza del test dipende in parte dalla collaborazione e attenzione del paziente, ma i moderni strumenti computerizzati includono sofisticati algoritmi di attendibilità per minimizzare gli errori dovuti a distrazione o affaticamento.

Ecocardiogramma

L’ecocardiogramma (o ecocardiografia) è un esame diagnostico fondamentale in cardiologia che, a differenza dell’Elettrocardiogramma (ECG) che misura l’attività elettrica, utilizza gli ultrasuoni per creare immagini in tempo reale del cuore in movimento.

Questo esame è completamente non invasivo e indolore, poiché sfrutta la stessa tecnologia di una normale ecografia.

Come Funziona

Il principio è basato sull’effetto eco:

- Emissione: Una piccola sonda (trasduttore) appoggiata sul torace del paziente emette onde sonore ad altissima frequenza (ultrasuoni), non udibili dall’orecchio umano.

- Riflessione: Queste onde viaggiano attraverso i tessuti e, quando incontrano strutture con densità diverse (come i muscoli del cuore, le valvole e il sangue), vengono riflesse, creando un eco.

- Visualizzazione: Il trasduttore raccoglie gli echi riflessi e un computer li elabora per costruire un’immagine dinamica sul monitor, mostrando il cuore che batte.

Cosa Permette di Valutare

L’ecocardiogramma fornisce una miriade di informazioni vitali sulla struttura e la funzione cardiaca:

- Morfologia Cardiaca: Permette di visualizzare le quattro camere (atri e ventricoli) e di misurarne le dimensioni e gli spessori delle pareti.

- Funzione di Pompa: Valuta la forza di contrazione del muscolo cardiaco (miocardio) e l’efficienza con cui il cuore pompa il sangue nel corpo.

- Valvole Cardiache: Mostra lo stato e il movimento delle quattro valvole (mitralica, aortica, tricuspide e polmonare), individuando problemi come:

- Stenosi: un restringimento che ostacola il flusso.

- Insufficienza (o rigurgito): una chiusura incompleta che fa refluire il sangue.

- Flusso Sanguigno (Doppler): La tecnologia Color-Doppler aggiunta consente di visualizzare la direzione e la velocità del sangue all’interno del cuore e dei vasi, usando diversi colori per indicare la direzione del flusso.

L’esame è cruciale per la diagnosi e il monitoraggio di patologie come infarto, scompenso cardiaco, cardiopatie congenite e malattie delle valvole.

Ecografia

L’ecografia (o ultrasonografia) è una delle tecniche di diagnostica per immagini più diffuse, sicure e non invasive, che consente di visualizzare in tempo reale organi, tessuti e strutture interne del corpo umano.

Questo esame è completamente non invasivo e indolore, poiché sfrutta la stessa tecnologia di una normale ecografia.

Il Principio Scientifico: Gli Ultrasuoni

L’ecografia si basa sull’utilizzo degli ultrasuoni, ovvero onde sonore ad alta frequenza (1−20 Megahertz) non udibili dall’orecchio umano. Il meccanismo è simile a quello del sonar utilizzato nelle navi o dei pipistrelli:

Emissione: Una piccola sonda, chiamata trasduttore, appoggiata sulla pelle e facilitata da un gel (che elimina l’aria tra sonda e cute), emette impulsi di ultrasuoni.

Riflessione (Eco): Le onde sonore si propagano attraverso i tessuti. Quando incontrano un’interfaccia (il confine tra due tessuti con densità diverse, ad esempio muscolo e osso, o solido e liquido), parte dell’energia viene riflessa indietro come un’eco.

Elaborazione: La stessa sonda capta le onde d’eco di ritorno. Un computer misura il tempo impiegato dall’eco per tornare indietro e l’intensità del segnale.

Immagine: Sulla base di questi dati, il computer ricostruisce un’immagine dinamica in tempo reale visualizzata su un monitor. Le strutture più dense (come le ossa) appaiono chiare (iper-ecogene), mentre i fluidi (come il sangue o il liquido delle cisti) appaiono scuri (an-ecogeni).

Campi di Applicazione:

L’ecografia è un esame estremamente versatile, non espone a radiazioni ionizzanti (come i Raggi X) ed è perciò particolarmente indicata per i controlli frequenti e durante la gravidanza (ecografia ostetrica).

Viene comunemente utilizzata per studiare:

Organi interni: Fegato, reni, pancreas, milza, vescica (ecografia addominale).

Ghiandole: Tiroide e ghiandole salivari.

Tessuti molli: Muscoli, tendini e articolazioni (ecografia muscolo-scheletrica).

Sistema circolatorio: Con l’aggiunta della tecnica Eco-Doppler o Color-Doppler, è possibile valutare il flusso sanguigno all’interno di arterie e vene, diagnosticando stenosi o aneurismi.

Ginecologia e Ostetricia: Per la valutazione dell’utero e delle ovaie, e per monitorare lo sviluppo del feto.

L’unico limite principale è che l’ecografia è una tecnica “operatore-dipendente”: la qualità dell’esame e l’accuratezza della diagnosi dipendono in gran parte dall’esperienza e dalla competenza del medico ecografista che esegue l’indagine.

Elettrocardiogramma

L’Elettrocardiogramma (ECG) è un esame diagnostico non invasivo che permette di registrare e rappresentare graficamente l’attività elettrica del cuore. È uno degli strumenti fondamentali della cardiologia per valutare il ritmo e lo stato di salute del muscolo cardiaco.

Come Funziona il Cuore

Il cuore è un muscolo che batte grazie a un impulso elettrico autogenerato. Questo impulso nasce in una zona specifica (il nodo senoatriale), si propaga attraverso gli atri e i ventricoli attraverso un “sistema di cavi” interno, causando la loro contrazione ritmica. Ogni contrazione è una vera e propria onda elettrica che si propaga anche fino alla superficie del corpo.

La Registrazione: Dalla Sonda al Tracciato

L’ECG funziona come un “microfono” elettrico:

Elettrodi: Vengono applicati degli adesivi metallici (gli elettrodi) sulla pelle del paziente, in punti precisi del torace e sugli arti (polsi e caviglie).

Rilevazione: Gli elettrodi captano le piccolissime variazioni di potenziale elettrico generate dal cuore.

Tracciato: L’elettrocardiografo amplifica questi segnali e li traduce in un grafico continuo su carta millimetrata o su un monitor. Questo grafico è l’elettrocardiogramma:

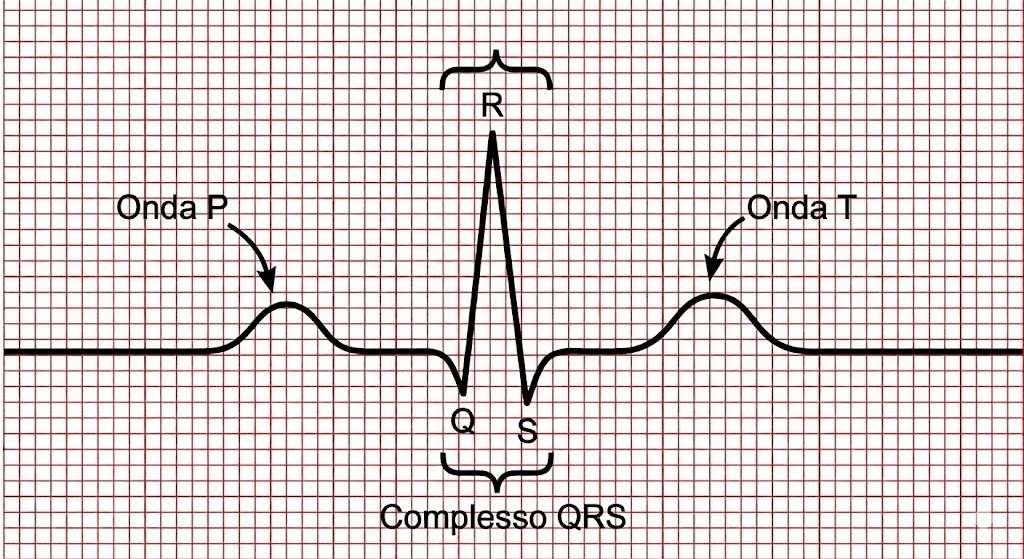

Su un tracciato normale, il cardiologo osserva una sequenza di onde e complessi, tra cui spiccano:

Onda P: Corrisponde all’attivazione elettrica degli atri.

Complesso QRS: Corrisponde alla contrazione dei ventricoli, la parte più importante del battito.

Onda T: Corrisponde alla fase di ripolarizzazione (riposo) dei ventricoli.

A Cosa Serve l’ECG?

Analizzando la forma, l’altezza e la durata di queste onde e degli intervalli tra esse, il medico può ricavare informazioni cruciali e diagnosticare:

Aritmie: Alterazioni del ritmo cardiaco (troppo lento – bradicardia, troppo veloce – tachicardia, o irregolare).

Ischemia e Infarto: Segni di sofferenza o danno al muscolo cardiaco dovuto a una riduzione o interruzione del flusso sanguigno (cardiopatia ischemica).

Ipertrofie: Aumento anomalo delle dimensioni delle cavità cardiache.

Alterazioni della Conduzione: Problemi nel “sistema di cavi” interno che rallentano o bloccano la propagazione dell’impulso elettrico.

L’ECG può essere eseguito in diverse modalità: a riposo (il più comune), sotto sforzo (per evidenziare problemi che compaiono solo durante l’attività fisica) o dinamico secondo Holter (con un piccolo registratore portatile per 24-48 ore, utile per monitorare aritmie occasionali).

Holter Cardiaco

L’Holter Cardiaco (o ECG dinamico secondo Holter), è un esame diagnostico non invasivo e indolore che permette di monitorare l’attività elettrica del cuore per un periodo prolungato, generalmente 24 o 48 ore.

A cosa serve e perché è importante?

L’obiettivo dell’Holter è registrare ciò che accade al cuore mentre il paziente svolge la sua vita normale: mentre lavora, cammina, sale le scale, mangia e dorme. È lo strumento d’elezione per indagare sintomi che “vanno e vengono” e che spesso non compaiono durante una visita cardiologica standard.

È particolarmente indicato per:

- Indagare aritmie: Identificare alterazioni del ritmo cardiaco (come fibrillazione atriale, extrasistoli, tachicardie o bradicardie).

- Valutare sintomi specifici: Capire le cause di palpitazioni (sensazione di “cuore in gola”), vertigini improvvise, svenimenti (sincope) o affanno ingiustificato.

- Monitorare ischemie silenti: Rilevare una sofferenza del muscolo cardiaco che non si manifesta con il classico dolore al petto.

- Controllo terapie: Verificare l’efficacia di farmaci antiaritmici o il corretto funzionamento di pacemaker già impiantati.

Come si svolge l’esame?

La procedura è molto semplice. Presso il nostro ambulatorio, un tecnico specializzato applica alcuni elettrodi adesivi sul torace del paziente. Questi sono collegati tramite sottili cavi a un piccolo registratore digitale, leggero e compatto, che viene fissato in vita con una cintura o portato a tracolla sotto i vestiti.

Una volta installato, il paziente può tornare a casa e riprendere le sue normali attività.

Il ruolo attivo del paziente: il “Diario”

Durante le 24/48 ore di monitoraggio, al paziente viene chiesto di condurre una vita quanto più normale possibile (evitando solo di bagnare l’apparecchio con docce o bagni).

Un aspetto cruciale è la compilazione di un diario delle attività. Il paziente dovrà annotare l’orario in cui svolge azioni principali (es. pasti, sonno, attività fisica, assunzione farmaci) e, soprattutto, l’ora esatta in cui avverte eventuali sintomi (es. “ore 15:30 – forte batticuore mentre salivo le scale”).

Questo permetterà ai nostri cardiologi di correlare il sintomo avvertito dal paziente con l’esatto tracciato ECG registrato dall’Holter in quel preciso momento, fornendo una diagnosi estremamente precisa.

Al termine del monitoraggio, il paziente tornerà in struttura per la rimozione rapida del dispositivo e la successiva analisi dei dati da parte dello specialista.

OCT

L’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica) è uno degli esami diagnostici più rivoluzionari in ambito oculistico, spesso paragonato a una vera e propria “TAC dell’occhio”, ma che, a differenza della TAC, non utilizza raggi X ma innocue onde luminose.

Il Principio: L’Eco della Luce

Il principio di funzionamento dell’OCT è simile a quello di un’ecografia, ma al posto delle onde sonore impiega la luce a bassa coerenza.

Sonda Luminosa: L’apparecchio OCT invia un fascio di luce innocua (generalmente infrarossa) verso la parte posteriore dell’occhio (retina e nervo ottico).

Riflessione: Questa luce penetra nei tessuti e viene riflessa in modo diverso dai vari strati cellulari dell’occhio.

Elaborazione: Lo strumento misura il “ritardo” (o la “coerenza”) con cui la luce torna indietro dopo aver colpito i diversi strati, creando di fatto una “eco luminosa”.

Immagine: Un potente software elabora questi dati per costruire immagini ad altissima risoluzione e in sezione (tomografia) della retina e del nervo ottico. La risoluzione è così elevata che permette di distinguere strati spessi pochi micron (millesimi di millimetro).

A Cosa Serve

L’OCT è essenziale perché consente all’oculista di vedere e misurare con precisione le strutture interne dell’occhio che non sono visibili con una semplice visita, permettendo la diagnosi e il monitoraggio precoce di patologie che minacciano la vista:

Maculopatie: È indispensabile per visualizzare e misurare l’edema (liquido) o le membrane che si formano sulla macula (la parte centrale della retina responsabile della visione distinta), come nella Degenerazione Maculare Senile o nella retinopatia diabetica.

Glaucoma: Permette di misurare lo spessore delle fibre nervose intorno al nervo ottico. La riduzione di queste fibre è uno dei primi e più importanti segni precoci di danno da glaucoma.

L’esame è rapido (pochi minuti), indolore, non invasivo e non richiede il contatto con l’occhio, rendendolo l’alleato diagnostico per eccellenza per la salute della retina e del nervo ottico.

Test di Schirmer – BUT

Il Test di Schirmer e il Break-Up Time (BUT) sono due esami diagnostici fondamentali in oculistica, utilizzati per valutare in modo complementare la salute del film lacrimale e diagnosticare la sindrome dell’occhio secco.

1. Test di Schirmer (Valutazione Quantitativa)

Il Test di Schirmer misura la quantità di lacrime prodotte.

Come Funziona

Raccolta: Viene posizionata una piccola striscia di carta assorbente millimetrata all’interno del fornice congiuntivale inferiore (tra la palpebra e l’occhio).

Misurazione: Dopo 5 minuti (con gli occhi generalmente chiusi, specialmente nella variante che non usa anestetico), si misura quanti millimetri di carta sono stati inumiditi dalle lacrime.

Risultato

Valore Normale: Inumidimento generalmente superiore a 10-15 mm.

Valore Patologico: Valori inferiori a 5-10 mm indicano una produzione lacrimale insufficiente, tipica della sindrome dell’occhio secco da carenza acquosa (come nella Sindrome di Sjögren).

2. Break-Up Time (BUT) (Valutazione Qualitativa)

Il BUT (Tempo di Rottura del Film Lacrimale) misura la qualità e la stabilità del film lacrimale.

Come Funziona

Colorazione: L’oculista instilla una piccola quantità di Fluoresceina (un colorante giallo innocuo) nell’occhio.

Osservazione: Il paziente ammicca e poi tiene l’occhio aperto. L’oculista osserva il film lacrimale attraverso la lampada a fessura (biomicroscopio) con una luce blu cobalto.

Misurazione: Viene cronometrato il tempo che intercorre tra l’ultimo ammiccamento e la comparsa della prima rottura o “macchia secca” nel film lacrimale sulla cornea.

Risultato

Valore Normale: Il film lacrimale dovrebbe rimanere stabile per almeno 10 secondi prima di rompersi.

Valore Patologico: Un BUT inferiore a 10 secondi indica un film lacrimale instabile che evapora troppo rapidamente. Questo è tipico della sindrome dell’occhio secco da evaporazione (la forma più comune, spesso legata a problemi delle ghiandole di Meibomio).

Complementarietà

I due test sono essenziali e complementari: il Test di Schirmer dice quante lacrime vengono prodotte, mentre il BUT dice quanto a lungo proteggono l’occhio. Un oculista li usa per distinguere tra un occhio secco causato da scarsa produzione acquosa e uno causato da eccessiva evaporazione.

Spirometria

La spirometria è l’esame fondamentale per valutare la funzionalità respiratoria. Si tratta di un test semplice, rapido e non invasivo che permette di misurare quanto bene i polmoni lavorano, calcolando il volume d’aria che una persona può inspirare ed espirare e la velocità con cui l’aria viene espulsa.

Perché è importante eseguire una spirometria?

Spesso i sintomi legati alle vie respiratorie vengono sottovalutati. La spirometria è lo strumento d’elezione per diagnosticare e monitorare diverse condizioni cliniche, tra cui:

- Asma bronchiale: Una malattia infiammatoria cronica molto comune.

- BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva): Spesso legata al fumo di sigaretta o all’esposizione a sostanze irritanti.

- Fibrosi polmonare: Per valutare il grado di restrizione del tessuto polmonare.

- Valutazione pre-operatoria: Per garantire che i polmoni siano in grado di sopportare un intervento chirurgico.

Quando è consigliato parlarne con il medico?

Il medico specialista può suggerire questo esame se il paziente lamenta:

- Fiato corto (dispnea) durante sforzi fisici o a riposo.

- Tosse cronica persistente.

- Senso di oppressione al torace.

- Respiro sibilante (il classico “fischio”).

È inoltre un esame di routine per chi ha un passato o un presente da fumatore o per chi lavora in ambienti con polveri sottili e gas.

Come si svolge l’esame?

L’esame viene eseguito in posizione seduta. Il paziente indossa una stringinaso per assicurare che tutta l’aria passi solo attraverso la bocca e soffia all’interno di un boccaglio collegato a uno strumento elettronico chiamato spirometro.

Il tecnico o il medico chiederanno di compiere alcune manovre respiratorie specifiche:

- Un’inspirazione profonda (riempire i polmoni al massimo).

- Un’espirazione forzata (buttare fuori tutta l’aria il più velocemente possibile).

La forza e la velocità del soffio generano un grafico (curva flusso-volume) che viene analizzato dallo specialista in tempo reale.

Alcuni consigli per il paziente

Per ottenere risultati precisi, è consigliabile:

- Non fumare almeno un’ora prima dell’esame.

- Evitare pasti pesanti o attività fisica intensa nelle ore precedenti.

- Informare il medico se si assumono farmaci per l’asma (broncodilatatori), poiché potrebbero dover essere sospesi temporaneamente.